| |

|

|

| ▲ 정소담 아나운서 |

89년 태어난 필자가 기억하는 가장 오래된 참사는 삼풍백화점 붕괴 사고다. 몇 번 가본 일이 있었고 그곳으로 자주 쇼핑을 나서던 멋쟁이 친척들도 알고 있었다. 이리저리 안부전화가 오가던 순간의 불안함. 우리가 아는 이는 별고 없었으나 아는 이의 아는 이 한명쯤은 그곳에 있었다.

‘붕괴’라는 단어가 등장하는 시는 지금껏 본 일이 없다. 그러나 두 글자는 그 단어를 처음 듣던 일곱 살짜리의 마음에 마치 시어(詩語)처럼 남았다. 엄청난 것이 털썩 주저 않고 남은 자리에서 시커먼 먼지가 잔뜩 날리는 듯 매캐한 심상을 지금까지도 불러일으키기에 그렇다.

한 해 앞선 성수대교 붕괴는 기억하지 못한다. 그러나 조그만 가슴이 무너지던 씨랜드 참사, 외마디조차 잃은 대구지하철 참사는 처음 뉴스를 전해 듣던 순간의 심정까지 생생히 기억한다. 속보에만 두 눈이 못 박힌 채 긴 밤 내내 이어지던 공포와 참담함.

온 국민의 마음을 하나로 묶었던 기억으로 많은 이들이 2002년 월드컵을 떠올린다. 누군가에겐 김연아가 올림픽 무대에서 무결점의 연기를 펼친 순간, 혹은 박태환이 결승 터치패드를 짚던 순간. 또 누군가에겐 다저블루를 입은 류현진의 듬직한 어깨를 마주한 그 순간이 대한민국 국민으로서 끓어오르는 뜨거운 무언가를 느꼈던 한 때이다.

그러나 우리를 묶고 있는 같은 기억은 스포츠 경기에서의 승리만이 아니다. 지난 역사를 통해 우리가 공유해 온 게 과연 감동의 금메달과 우승의 영광뿐일까.

나라에 참사가 발생할 때마다 우리는 한(恨)의 정서로 한마음이 됐다. 비단 대형 참사 뿐 아니다. 하교 길에 유괴된 소녀가 끝끝내 부모 품에 돌아오지 못했을 때에도 유학생이 타국에서 사체로 발견됐을 때에도 그랬다. 온 국민이 붉은 옷을 입고 거리로 쏟아지던 때에는 나라 전체가 난리법석이라며 입을 삐죽이던 이들도 있었지만, 자식 잃은 슬픔 앞에는 가족을 가진 이들이라면 누구나 숙연해졌다.

그리고 정확히 일 년 전, 2014년 4월. 며칠간을 절망으로 꼼짝 못하게 만들었던 어떤 배의 침몰. 제주로 수학여행을 떠나던 아이들을 태운 배가 진도 앞바다에 침몰한 사고는 나라 전체를 슬픔으로 잠식했다. 마지막 희망 한 줄기마저 빨아들인 죽음의 바다. 그곳으로 이내 산 사람이 들어가야 했고 차갑게 굳은 몸이 끌어올려졌다. 우리 중 누가 이런 일을 잊을 수 있을까.

| |

|

|

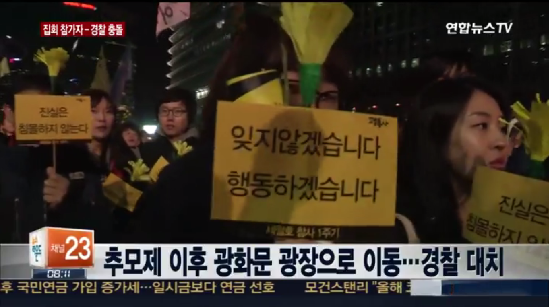

| ▲ 사고 후 1년이 지난 지금, 대한민국은 ‘세월호’라는 거대한 선체를 사이에 두고 잊으려는 자와 잊지 않으려는 자로 나뉘어 괴로운 줄다리기를 벌이고 있는 듯하다. /사진=연합뉴스TV |

사고 후 1년이 지난 지금, 대한민국은 ‘세월호’라는 거대한 선체를 사이에 두고 잊으려는 자와 잊지 않으려는 자로 나뉘어 괴로운 줄다리기를 벌이고 있는 듯하다. 아니, 정확히는 잊으려 한다고 의심받는 자와 잊지 말라고 강요하는 자. 마음 아프지만 왠지 더 이상 그 얘기를 꺼내기가 불편해진 사람들과, 그 모습들이 모든 걸 다 잊은 듯 야속해 보여 발을 동동이며 다그치는 사람들. 줄을 쥔 손에 맺힌 핏방울이 나라 곳곳에 번진지 오래다.

그 이전의 대형 참사는 대부분 유년기의 것이기에 내 기억이 정확치 않은 걸까. 지금껏 참사를 마주하는 우리 국민의 모습은 결코 분열과 갈등이 아니었다. 눈물을 닦기 위해 들어 올려 진 손에는 왼손 오른손의 구분이 없으련만, 어디서부터 무엇이 잘못된 걸까.

잊지 말라는 말은 더 이상 말자. 누구도 잊지 않았다. 이제 그만 잊으란 말도 말자. 잊을 수 없는 이에게 잊으라는 말만큼 공허한 말도 없을 터다. 목도(目睹)한 누구의 뇌리에서도 지워지지 않을 비극 앞에 잊었느냐 잊지 못했느냐, 그 논쟁의 끝은 있을 수도 없기에 보이지도 않는다.

사고 후 1년이 지났으나 그 때의 상처는 여전히 깊은 바다 속 어딘가를 헤매는 듯 아리기만 하다. 먼 훗날의 어디쯤에선가 대한민국은 이 상처를 치유해 낼 수 있을까. 어두워 앞이 잘 보이지 않는다.

먼 후일 당신이 찾으시면 그때의 내말이 "잊었노라"

당신이 속으로 나무라면 "무척 그리다가 잊었노라"

그래도 당신이 나무라면 "믿기지 않아서 잊었노라"

오늘도 어제도 아니 잊고 "먼 후일 그때에 잊었노라."

김소월의 시 '먼 후일'에서 반복되는 “잊엊노라”는 영원히 당신을 잊지 못한다는 뜨거운 고백이다. 누군가의 딸이고 형제이고 친구였을 꽃 같은 이들. 미처 다 피어나지 못하고 흩어진 슬픈 넋들을 위해 조용히 기도한다. 상처가 잘 아물어진 대한민국의 미래도 함께 빌어본다. /정소담 칼럼리스트, 전 사회안전방송 아나운서