[미디어펜=이상일 기자] 4월이 되면 영국 시인 토머스 엘리엇의 시 ‘황무지’가 생각나곤 하지만 황무지라는 시제보다 먼저 떠오르는 것은 ‘4월은 잔인한 달’로 시작되는 시의 첫 구 때문이기도 하다.

4월은 잔인한 달 / 죽은 땅에서 라일락꽃을 피우며 / 추억에 욕망을 뒤섞으며 / 봄비로 잠든 뿌리를 일깨운다. 겨울은 오히려 / 우리를 따뜻하게 감싸 주었었다 / 망각의 눈이 대지를 덮고 / 마른 구근으로 가냘픈 생명을 키웠다. (중략)

시인 토머스 엘리엇의 이 시는 사실상 기술문명에 대한 인간성 상실과 제1차 세계대전이라는 전쟁에 대한 잔인함과 황폐함속에서도 절망을 이겨내고 미래를 준비하는 희망과 생명의 강인함을 노래하고 있다.

| |

|

|

| ▲ 세월호 참사 1주기 경찰 시위대 충돌./YTN 캡처 |

시인은 잔인한 4월속에서 희망을 노래하고 있지만 유독 우리에게 ‘4월은 잔인한 달’로 기억되고 각인되는 까닭은 뭘까?

따지고 보면 우리에게 4월은 참으로 잔인하고 악몽 같은 달이다. 4월의 기억들은 항상 아픔이 먼저다. 아픈 과거가 치유되는 4월이 아니라 상채기는 커져만 가고 망각의 강은 말라만 간다.

가장 가까이 있는 아픔은 세월호 참사다. 지난 4·16일 1주기를 맞은 세월호 참사는 눈물을 닦기 위한 노력보다도 갈등과 분열로 치달으며 또 다른 눈물을 흘리게 하고 있다.

세월호 참사와 함께 윤일병 사건도 있었다. 경기도 연천 군부대에서 선임병 5명과 초급 간부에게 지속적 폭행을 당해 죽음에까지 이른 사건이다.

1979년에는 함백탄광의 폭발로 26명이 숨지고 38명이 부상했다. 시간을 좀 더 거스르면 와우아파트 붕괴사고도 웅크리고 있다. 부실공사로 무너져 내린 아파트에 깔려 33명이 숨지고 40명이 부상 당했다.

역사의 시계를 좀 더 돌리면 제주 4·3사건도 있다. 이념적 갈등이 빚은 무력충돌로 주민 1만4000여명이 희생됐다. 최근 방송되고 있는 드라마 징비록이 말하고 있는 임진왜란도 4월이다.

4월의 잔인함은 여기에서 그치지 않는다. 지난 4월 9일 해외자원개발 융자 사기와 횡령 혐의로 영장실짐심사를 앞둔 성완종 전 경남기업 회장이 스스로 목숨을 끊었다.

당시 성완종 회장의 몸에서 발견된 55자의 메모가, 그리고 그 이후 발견된 다이어리가 얼마만큼의 후폭풍을 일으킬지 우리 모두는 미처 예측하지 못했다. 아니 예측했다손 치더라도 이렇게까지 대한민국 전체를 뒤흔들 판도라 상자가 될 줄은 미처 몰랐다.

| |

|

|

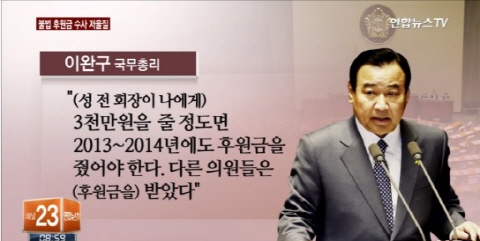

| ▲ 성완종 전 경남기업 회장으로부터 3000만원을 받은 의혹을 받고 있는 이완구 국무총리. /연합뉴스TV 캡처 |

55자의 메모와 다이어리는 현직 국무총리부터 전·현직 대통령 비서실장은 물론 여야 국회의원만 220명이나 등장한다. 대한민국 정치판의 현주소를 적나라하게 보여주는 결코 믿고 싶지 않은 현실 앞에 국정은 동력을 상실했고 국민들은 좌절했다.

줬다는 사람과 받지 않았다는 사람, 만났다는 사람과 만나지 않았다는 사람, 안다는 사람과 이름도 성도 모른다는 사람, 성역 없는 수사에 물귀신 작전이라는 사람, 그야말로 정치판은 한순간에 세월호를 방불케 하는 아수라장이 돼 버렸다.

바다 한 가운데서 침몰하는 배를 두고 선장과 선원들은 달아나 버리고 구조대는 책임소재 운운하는 사이 배는 바다로 빠져 들고 꽃 같은 생명들은 하나 둘씩 꺼져 갔다. 지금 그 세월호의 모습이 대한민국 정치판에서 재연되고 있는 모습이다.

안타깝다. 더 늦기 전에 우리는 4월의 잔인함을 노래한 시인 토머스 엘리엇의 시를 잔인함이 아닌 희망을 노래한 것임을 제대로 읽어내야 한다. 절망이 있었기에 희망이 있고 말라 비틀어진 구근으로라도 가냘픈 생명에 불을 지펴야 한다.

환부는 도려내야 한다. 더 썩기 전에. 그것이 아무리 아픔을 동반할지라도 잘라내고 도려내야만 생명을 유지할 수 있다. 그 전에 한번쯤은 모두가 솔직해 줬으면 더욱 좋겠지만 그런 기대감이 또 다른 절망으로 바뀔까 두려움에 차마 잊자.

돌아 올 수 없는 것에 대한 원망은 그만 하자. 분노도 내려 놓자. 떼쓴다고 달라질 수만 있으면 모두가 떼쓰자. 그러나 떼쓴다고 달라질 게 없다는 걸 알면서도 내려 놓지 못하는 건 또 다른 싸움질로 서로의 가슴만 후벼 팔 뿐이다. 이젠 함께 부둥켜 안고 서로를 위로하며 더 큰 치유를 향해 나갈 때다.

오늘은 4·19혁명 55주기다. 기대만큼은 아니더라도 성완종 블랙홀에 빠진 정치권도, 떼쓰는 세월호도 성숙된 모습을 기대해 본다.