| |

|

|

| ▲ 이원우 기자 |

순수(純粹)와 잔혹(殘酷)은 배타적인 개념이라는 게 많은 사람들의 고정관념이지만, 과연 그럴까. 잔혹이 순수의 일부분이라는 걸 아는 만큼만 우리는 어른인 게 아닐까.

이 세상엔 ‘어린이날 노래’를 부르며 손잡고 뛰어다니는 방정환 스타일의 어린이만 존재하는 건 아니다. 현실 속 아이들을 관찰해 보자. 천진한 얼굴로 잠자리 날개를 뜯는다. 별다른 이유도 없이 친구를 따돌린다. 정치적 올바름(politically correct)에 대해 배운 일이 없으니 못생긴 사람/뚱뚱한 사람/피부색이 다른 사람을 보면 가차 없이 손가락질 하며 비웃는다. 어린이에 대한 어른들의 미화는 현실과 동떨어진 경우가 많다.

학원에 가고 싶지 않을 땐

이렇게

엄마를 씹어 먹어

삶아 먹고 구워 먹어

눈깔을 파먹어

이빨을 다 뽑아 버려

머리채를 쥐어뜯어

살코기로 만들어 떠먹어

눈물을 흘리면 핥아 먹어

심장은 맨 마지막에 먹어

가장 고통스럽게

초등학교 4학년이 쓴 시 한 편이 세상을 떠들썩하게 만들었다. 제목은 ‘학원가기 싫은 날.’ 학원가기 싫다고 엄마를 씹어 먹으면 어떡하느냐고 많은 어른들은 격분했다. ‘이건 사탄의 영이 지배하는 책’이라고 말한 사람들도 있었다.

결국 이 시가 실린 시집 ‘솔로강아지’는 지난 12일 전량 폐기됐다. ‘사탄의 영’이라는 말에 폐기중지 가처분신청을 하려던 시인의 부모도 결국 마음을 고쳐먹은 것이다. 전량 파쇄에 걸린 시간은 고작 3분. 어린이날이 꼭 1주일 지난 시점이었다.

상황이 너무 빨리 변한 탓에 타이밍을 놓치고 말았지만, 폐기를 요구한 어른들에게 묻고 싶다. 이 ‘시인’의 다른 시를 읽어보셨느냐고 말이다. 얘기가 나온 김에 한 편 소개해 드리고자 한다. 제목은 ‘내가 시를 잘 쓰는 이유.’

상처딱지가 떨어진 자리

피가 맺힌다

붉은 색을 보니 먹고 싶다

살짝 혀를 댄다

상큼한 쇠맛

이래서 모기가 좋아하나?

나는 모기도 아닌데

순간 왜 피를 먹었을까

몸속에 숨어 사는 피의 정체를

알아보려면

상처딱지를 뜯고 피를 맛보아야 한다

모기처럼 열심히 피를 찾아야 한다

모든 시에서는 피냄새가 난다

읽는 순간 전율이 솟았다. 열 살짜리가 쓰는 시는 무조건 동시(童詩)일 거라고 속단한 지점에서 오판이 발생했는지도 모르겠다는 생각이 들었다.

| |

|

|

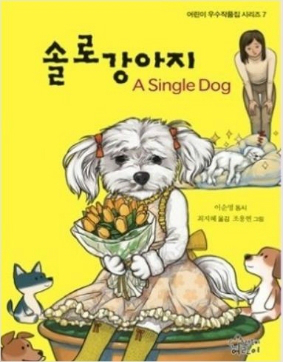

| ▲ '잔혹동시'로 논란이 되면서 전량 폐기된 시집 '솔로강아지' |

이 시들이 실린 시집 ‘솔로강아지’에는 수준급의 작품들이 다수 수록돼 있다. 하지만 그 중 딱 한 편이 ‘어른들이 읽기 불편하다’는 이유로 책 전체가 전량 파기됐다. 반드시 ‘불태워’ 파기해주길 요청한 이들도 있었다고 한다. 이것이야말로 지나치게 잔혹한 처사는 아니었는지. 어린이의 마음속에도 잔혹은 있다. 그걸 스스로 발견해 시어로 승화시킨 거라면 우리는 비난이 아니라 칭찬을 해줘야 하는 게 아닐까.

한 가지 흥미로운 건 일련의 논란에 대처하는 10세 시인의 자세다. “시일뿐인데 진짜로 여긴다”고 인터뷰하는가 하면 이번 일로 충격을 받아 절필선언을 했다는 얘기도 들려왔다. 억울한 건 없냐는 질문에 대해서는 “파퀴아오가 진짜 복서라고 생각하는데 언론에 메이웨더 팬으로 잘못 나간 게 가장 억울하다. 꼭 좀 고쳐 달라”고 말했다. 전대미문의 초딩이다.

나는 이 시인의 절필선언을 믿지 않는다. 오히려 이 충격을 딛고 더 ‘피 같은’ 시를 쓸 가능성이 높다고 생각하고 있다. 지금이야 힘들겠지만 상처받았을까봐 걱정되는 마음도 사실 별로 없다. 저런 시를 쓸 정도의 내공이라면 결국엔 잘 극복해낼 거라고 보기 때문이다.

오히려 걱정은 ‘상식’의 잣대를 들이대며 자신들이 보고 싶은 어린이의 모습에서 한 발자국도 물러서지 않은 어른들이다. 시인더러 시를 상식적으로 쓰라니 세상에 그런 경우가 어디 있나. 예술이 상식에 얽매일 때 우리는 그곳을 ‘죽은 시인의 사회’라 불러야 할 것이다. 시인의 건필을 기원한다. [미디어펜=이원우 기자]