저주는 이제 그만 … ‘국제시장’은 무죄다

|

||

| ▲ 이원우 기자 | ||

미리 밝히고 시작하겠다. 개인적으로 윤제균 감독을 별로 좋아하지 않는다. 그의 작품은 감정 과잉으로 치닫는 경우가 잦았기 때문이다.

물론 이 지점은 그의 스타일로 인정해 줘야만 한다. 그는 어쨌든 ‘해운대’로 관객 1109만을 동원한 감독이다. 관객 숫자가 모든 걸 말해주는 건 아니겠지만, 윤제균이라고 뭐 세련된 영화 안 만들고 싶겠는가. 윤제균이야말로 ‘관객’을 중심에 놓고 모든 걸 양보할 줄 아는 감독인지도 모른다.

1년에 영화를 수십 편씩 보는 VIP 고객들에게 영화는 ‘한 장면 한 장면이 웅변’인 예술일 것이다. 허나 아주 가끔 ‘극장 구경’을 가는 사람들에게도 그럴까. 그들에게 영화는 ‘조금은 과잉이어도 좋은 엔터테인먼트’일 수도 있다. 윤제균의 영화들은 바로 그 지점을 관통하면서 묘한 관용을 떠오르게 한다. 나에겐 오버스러운 이 영화가 누군가에겐 길이 남을 추억이 될 수도 있는 걸까, 하는.

이제 ‘국제시장’ 얘길 해보자. 이 영화는 윤제균의 전작들과는 좀 다르다. 윤제균이 변했다는 얘긴 아니다. 그는 여전히 오버를 한다. 슬픈 장면에선 “여기서 슬퍼하십시오”라고 말하는 것 같고, 웃긴 장면에선 “여기서 웃으십시오”라고 포인트를 짚어준다. 그런데 신기한 일이다. ‘국제시장’에서만큼은 이 오버가 ‘먹히는’ 것 같으니 말이다.

왜였을까. 생각을 해봤다. 결론은 의외로 간단했다. ‘국제시장’이 다루고 있는 시대 자체가 충분히 오버스럽기 때문이다. 절이 싫으면 중이 떠나야 한다는 말이 있지만, 이건 마치 중은 가만히 있는데 절이 알아서 리모델링이 된 형국이다. 결국 소재와 연출가의 궁합(시쳇말로 ‘포텐’)이 폭발하면서 한 편의 수작이 완성됐다. 윤제균은 가만히 있는데 영화의 설정이 윤제균에게 최적화 됐다.

하나하나 짚어보자. 1950년 흥남철수. 세계 역사상 이런 ‘오버’는 찾아보기 힘들다. 두고 갔어도 어쩔 수 없었을 피난민 1만4천 명을 미군이 구출해줬다. 영화는 그 과정에서 있었던 생과 사의 교차를 비춘다. 가족이 찢어지는 이 순간이 오버스럽지 않을 리 없다.

파독 광부와 간호사 이야기. 마찬가지다. 영문도 모르는 땅에 가서 영문도 모르는 고생을 하다 죽을 고비를 넘기는 ‘오버스러운’ 이야기는 실제의 우리 역사였다. 그날의 대한민국이 얼마나 처절하게 가난했는지 사실적으로 밝히기만 해도 2014년 기준에서는 엄청난 오버가 된다.

파독 광부 설정을 넣은 것만으로도 ‘독재 미화’ 얘기가 나오는 모양이다. 정말로 찬양할 의도가 있었다면 박정희가 독일로 날아가서 우는 장면 하나쯤 넣지 않았을까? 눈물 ‘원자폭탄’을 확실히 터뜨릴 수 있었을 그 장면은 그러나 이 영화에 없다. ‘국제시장’이 미화(美化)로 읽히는 사람들은 세상만사가 정치적으로 보이는 ‘정치병’에 걸리지는 않았는지 스스로 돌아봐야 한다. 이 영화에는 그런 ‘리트머스 종이’로서의 가치도 있다.

|

||

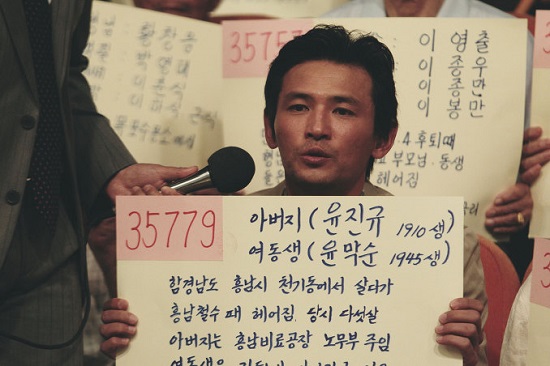

| ▲ 영화 '국제시장'의 한 장면 | ||

진짜 눈물폭탄은 이산가족 상봉에서 터진다. 실제 방송화면을 중간 중간 삽입해 이것이 ‘현실’이었음을 상기시키는 이 장면. 우리가 너무 빨리 많은 걸 잊어버리지는 않았는지 돌아보게 만든다.

또 하나 주목해 볼 곳이 있다. 여전히 발군의 연기를 보여주는 황정민이 연기한 주인공 덕수가 방에서 혼자 우는 장면이다. 카메라는 점점 멀어지면서 거실에서 즐겁게 웃고 있는 덕수의 아들 손주 며느리들을 대비시킨다. 이들 중 악인은 아무도 없다. 하지만 동시대 한 공간에 있으면서도 누구는 울고 누구는 웃는다. 이 극명한 대조 또한 2014년의 우리가 품고 있는 하나의 ‘오버스러운’ 현실이다.

일련의 장면들은 누군가에게는 불편한 모양이다. 유명 평론가 허지웅은 “더 이상 아무것도 책임지지 않는 시니어들의 문제가 다루어져야 마땅한 시점에 아버지 세대의 희생을 강조하는 ′국제시장′의 등장은 반동으로밖에 보이지 않는다”고 말했다. 듀나 역시 “국제시장을 봤는데 서독파트까지는 그럭저럭 봤지만 베트남, 이산가족 찾기 파트는 불편하더군요”라며 “역사를 다루면서 역사에 대한 아무런 생각이 없는 거죠”라고 비판했다.

말들이 무섭다. 그냥 이 영화의 존재 자체가 너무 싫다고 얘기하면 될 일 아닌가. 평론이고 뭐고 어떤 장점도 눈에 안 들어올 만큼 이 영화가 싫었다고 말하면 그게 본심 아니냔 얘기다. ‘국제시장’이 다루고 있는 시대에서 뭔가 긍정적인 면이 하나라도 있었다는 게 너무 불편하다고 얘기했다면 차라리 솔직하다는 평가라도 내려줄 수 있을 것이다.

언제부터인가 많은 숫자의 평론가들이 일제 강점기 독립운동에 목숨 걸지 않는 영화, 박정희 전두환 때 화염병을 들지 않는 영화, 노무현의 ‘ㄴ’만 들어도 추모 모드가 되지 않는 영화는 반동(反動)이라고 생각하는 것은 아닌지. 그들이 생각하는 영화라는 매체는 정녕 그렇게 단순하고 비현실적이며 정치적인 것이란 말인가? 그런 평론가들이 윤제균의 단순함을 지적하며 훈장질할 여력이 된단 말인가?

단순할뿐더러 배려조차 없는 평론가들의 ‘국제시장’ 영화평은 허위의식으로 가득 차 있을 뿐이다. 단점이 없는 영화라고 말하지는 않겠다. 그러나 매사를 정치적으로만 보는 평론가들의 저주 섞인 리뷰만큼 엉망인 작품이 결코 아니라는 점은 말할 수 있다. 이 영화가 좋게 보이더라도 당신에겐 아무런 문제가 없다. 그 사실을 믿고, 이번 주말 오랜만에 나온 충무로의 수작 ‘국제시장’을 보러 가보면 어떨까. [미디어펜=이원우 기자]