| |

|

|

| ▲ 송덕진 자유경제원 제도경제실장 |

6.4잔치는 끝나, 정치권은 경제로 관심 돌려야

선거는 끝났다. 처음으로 실시된 사전투표제 때문에 투표율이 상당히 높을 것으로 예상했지만 56.8%로 생각보다 저조했다. 아직도 성숙된 민주의식이 부족하다는 점이 참으로 안타까웠다. 세월호 참사로 안전 공약을 최우선으로 내놓다 보니 민생 현안에 관심이 높은 국민들은 선거에 무관심하고 냉담해진 것이 아닌가 싶다.

선심성 공약, 거짓으로 드러난 일에 대해서 왜곡되었다고 뻔뻔하게 말하는 후보의 TV토론 모습, 가족사까지 선거 이슈로 나오는 바람에 불신풍조 정치혐오증에 걸린 유권자들이 아직도 많았다는 것을 반증한 것이 아닌가. 7월 4일이면 국회의원 재보궐선거가 기다리고 있다. 정치권은 경제로 관심을 돌려야한다. 지방정부 수장으로 뽑힌 단체장과 지방교육 대통령이라고 불리는 교육감이 군림하는 왕보다는 심부름꾼이라는 생각을 가지고 지역주민의 권익과 재산권을 지키는 목민관(牧民官)이라는 것을 저버려서는 안 된다.

차기 대권후보, 차차기 대권후보하는 정치적 야망은 일찍부터 버려야 한다. 40%대의 낮은 지방자치단체 재정자립도와 국가부채를 생각하면서 각 지방자치단체에서는 범 국가적 차원에서 지방 사업을 기획하고 정책을 실현해 나가야 한다. 각종 개발사업 등에 있어서도 지역이기주의를 경계해야 한다.

박원순의 공산경제 본격화, 마을공동체 협동조합 등...

박원순 서울시장의 재선 성공으로 마을공동체 사업, 사회적 기업, 협동조합같이 사회적 경제 활성화가 본격적으로 힘을 받을 것 같다. 새누리당도 올해 초 국회 교섭단체 대표 연설에서 당 대표가 사회적 경제의 필요성을 공식 언급한 뒤, 사회적 경제 특별위원회를 만들고 사회적 경제 기본법을 발의했다. 야당도 사회적 경제 정책협의회를 만들어 정책을 준비하고 있다.

사회적 경제는 여야 모두 중점 정책으로 돼 버렸다. 성장 드라이브를 시동 걸어도 모자랄 판에 공산경제이면서 국민 혈세로 운영되는 사회적 경제에 왜 그리 관심을 가지고 있는지 모두지 이해가 가지 않는다. 또한 이번 선거에서 박시장이 재선가도를 달릴 수 있었던 요인 중 하나는 박시장의 서울시로부터 지원받은 사회적 경제 조직 구성원들이 박시장에 대한 선거활동 및 지지운동을 열심히 했을 것으로 보인다. 아마 이들은 박시장이 만약 대권 도전시 완장찬 홍위병처럼 조직화되어 박시장을 철저히 도울 것으로 보인다.

| |

|

|

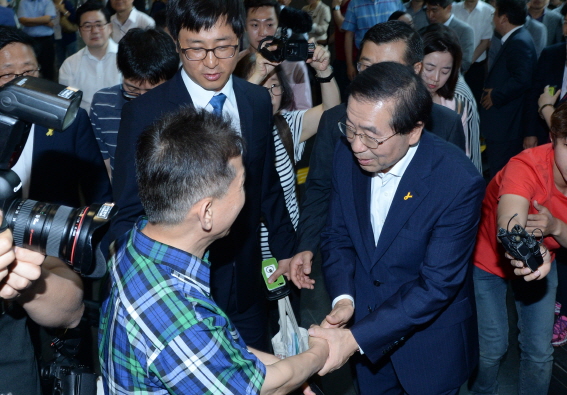

| ▲ 서울시장선거에서 당선된 박원순 시장이 5일 서울시청에 출근하면서 시민들과 인사를 하고 있다. 박원순의 마을공동체 협동조합 등 사회적 경제와 공산경제가 본격화할 것으로 우려된다. 서울시민의 세금으로 이들 공산주의적 사업에 퍼붓는다는 점에서 문제가 많다. 이들 사업을 주도하는 사람들이 향후 박원순시장의 대권출마시 완장부대역할을 할 것으로 보인다. |

선거날, 대통령의 악수를 받지 않고 앉아서 대꾸하면서 SNS에서는 대통령을 조롱했던 노동당 당원을 지켜보았다. 만약 반정부 인사, 이념 편향적인 인사들이 사회적 경제 조직에 침투해서 활동한다면 얼마나 무서운 일들을 일어날까 생각만 해도 아찔하다. 박시장의 사회적경제를 어떻게 대비해야 할지 선거결과가 나오자마자 머리 속이 복잡해지고 있다.

한국경제, 남미병과 중진국함정 경계해야

이번 선거에서 경제 활성화 공약은 미미했다. 아직도 경제민주화니, 무상에 가까운 복지공약만 난무했다. 정치인들은 사기꾼처럼 달콤한 말을 잘한다는 것이다. 청년실업을 없애겠다, 비정규직을 정규직으로 전환하겠다, 복지를 왕창 베풀겠다, 노인을 섬기겠다, 경제를 활성화하겠다. 정말이지 유혹적이다.

한국 경제의 앞날이 그리 밝다고 볼 수 없다. 당장 성장의 덫에 걸릴 것이라는 비관론과 극단적으로 중진국 함정에 빠질지도 모른다는 분석이 나오고 있다. 7년째 국민소득 2만 달러에 묶여 있는 한국은 1인당 소득으로 선진국, 중진국, 후진국으로 분류할 때 아직도 중진국으로 분류된다. 과거 사례를 볼 때 중진국 함정에 빠져 경제발전이 다시 후퇴했던 국가들은 의외로 많다. 1970년대 이후 아르헨티나을 포함한 중남미 국가들은 전형적인 중진국 함정이 빠졌고 필리핀을 비롯한 동남아 국가들도 중진국 함정에 빠져 아직까지 그 속에서 헤어나지 못하고 있는 상황이다.

글로벌 금융위기 이후 위기를 빨리 극복한 나라들의 공통점은 경제정책에서 분배보다는 성장을 우선시했다. 상대적으로 성장보다 분배를 추구하고 노조가 강성이 나라는 성장률이 낮다는 것을 우리는 눈으로 확인되고 있다. 시장경제 근본 원리인 정부 개입이 최소로 하는 작은 정부일수록, 보이지 않는 손에 의해 창의와 경쟁을 최대한 끌어 올려 주는 국가일수록 성장에 성장을 거듭해 발전하고 있다. 선거가 끝난 한국은 국가 개입을 더 줄이는 작은 정부론과 규제철폐를 통한 친기업 정책일 절실히 필요하다. 정치권은 이제라도 생각을 돌렸으면 한다. 한국호는 갈 길이 멀기 때문이다. /송덕진 자유경제원 제도경제실장, 미디어펜 객원논설위원