방민준의 골프탐험(49)-김효주·리디아 고의 스윙이 아름다운 이유

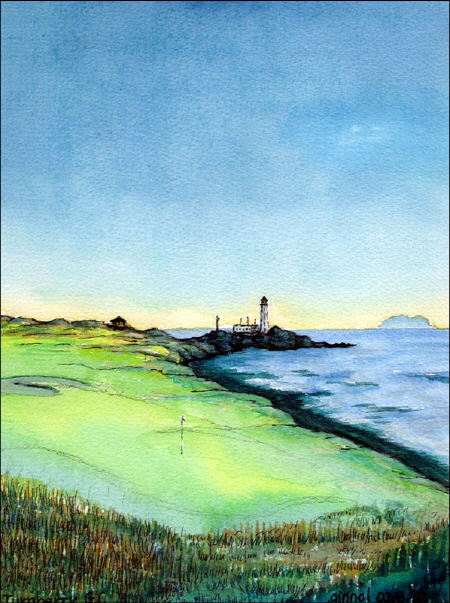

| 국내 최고의 골프칼럼니스트인 방민준 전 한국일보 논설실장의 맛깔스럽고 동양적 선(禪)철학이 담긴 칼럼을 독자들에게 배달합니다. 칼럼에 개재된 수묵화나 수채화는 필자가 직접 그린 것들로 칼럼의 운치를 더해줍니다. 주1회 선보이는 <방민준의 골프탐험>을 통해 골프의 진수와 바람직한 마음가짐, 선의 경지를 터득하기 바랍니다. [편집자주] |

방민준의 골프탐험(49)- ‘한 一자’ 하나 제대로 쓰면 될 것을

|

||

| ▲ 방민준 골프칼럼니스트 | ||

결코 흘린 땀과 쏟은 정성에 비례하지도 않고 아무도 대신해줄 수도 없으며 아무리 돈 퍼붓고 윽박질러도 뜻대로 되지 않는 유일무이한 스포츠가 바로 골프다.

그런 골프와 씨름하며 30여년을 보내고 나서 내가 닿은 곳에서 문득 골프의 출발점을 다시 볼 수 있게 됐다.

부단히 골프 교습서를 읽고 골프 채널을 통해 전문가들의 다양한 가르침을 받아들이고 나름 골프의 원리를 이해하고 탐구적인 자세로 연습하며 라운드를 해왔다고 자부하지만 나도 모르는 사이 처음 출발할 때 길잡이가 되어준 등대를 잊었음을 깨달았다.

서예(書藝)에 처음 입문하면 붓을 쥐는 법과 몸 팔 허리 등의 자세를 배운다. 이어 바둑판 그리기를 통해 일정한 굵기로 삐뚤삐뚤하지 않게 가로와 세로로 선을 긋는 연습을 한다.

|

||

| ▲ 아름다운 골프의 선과 합치되는 것이 바로 서예에서의 ‘한 일(一)자’ 쓰기다. ‘한 일(一)자’ 제대로 쓰기를 완전히 터득하지도 않은 채 명필들을 흉내 내려고 덤비는 것이나 스윙의 기본을 제대로 익히기도 전해 섣부르게 고수들의 기교를 넘보는 것과 무엇이 다른가. /삽화=방민준 | ||

서예 하는 분들의 공통적인 의견은 ‘한 일(一)자’ 쓰기가 초보단계이지만 제대로 쓰기란 무척 힘들다는 것이다. 달리 말하면 ‘한 일(一)자’를 제대로 쓸 수 있다면 무한히 발전할 수 있는 기초가 되어 있다는 뜻이다.

골프의 진수는 자연스런 선(線)이다. 바로 골프의 스윙을 두고 하는 말이다. 유장한 강물의 흐름처럼 부드럽고 명필이 휘두르는 붓처럼 군더더기가 없다. 망설이거나 지체함이 없이 처음이나 끝이나 궤도가 어긋나지 않는다.

이처럼 아름다운 골프의 선과 합치되는 것이 바로 서예에서의 ‘한 일(一)자’ 쓰기다. ‘한 일(一)자’ 제대로 쓰기를 완전히 터득하지도 않은 채 명필들을 흉내 내려고 덤비는 것이나 스윙의 기본을 제대로 익히기도 전해 섣부르게 고수들의 기교를 넘보는 것과 무엇이 다른가.

30여년이 지나서야 제대로 쓴 ‘한 일(一)자’ 같은 스윙이야말로 골프의 시작이자 마지막이란 것을 깨닫고 무릎을 친다.

30여년을 돌아 돌아 다다른 곳이 골프의 출발점이었다는 것에 허탈감을 느끼면서도 이마저 깨닫지 못했다면 얼마나 긴 방황을 했을까 생각하면 천만다행이 아닐 수 없다. 김효주와 리디아 고, 프레드 커플스, 어니 엘스, 비제이 싱 등의 스윙이 얼마나 아름다운지 이제야 깨닫는다. 부드럽기 한량없으되 한일자 쓰듯 시종일관 힘이 살아있는 스윙이란 바로 이런 것이 아니겠는가.

처음 출발할 때 등대가 밝혀준 길을 따라 서예의 ‘한 일(一)자 쓰기’ 같은 기본을 배우고 연마했음에도 시간이 흐르면서 궤도를 벗어나 엉뚱한 길을 헤매다 다시 등댓불을 발견한 기쁨을 맛보면서 장성으로 퇴역한 장인을 둔 친구가 전해준 얘기를 상기한다.

“여보, 이제야 겨우 골프가 뭔지 알 것 같아!”

라운드를 끝내고 집으로 들어설 때마다 장인이 장모에게 되풀이 한다는 말이다. /방민준 골프칼럼니스트