네네치킨 불매운동?…아니아니 제발 좀 적당히

|

||

| ▲ 이원우 기자 | ||

이 해프닝의 교훈은 ‘뭐든지 적당히’가 되어야 할 것이다.

1일 저녁 6시 30분경 네네치킨 본사 페이스북 페이지와 경기서부지사 페이지에 ‘적당하지 않은’ 사진이 게재됐다. “닭다리로 싸우지 마세요. 닭다리는 사랑입니다”라는 글과 함께 故 노무현 대통령의 합성사진이 올라온 것이다. 논란의 커뮤니티 일베(일간베스트저장소)를 연상케 하는 것이어서 여론은 순식간에 뜨거워졌다.

저녁 9시경에는 네네치킨 페이스북 페이지 운영자의 ‘적당하지 않은 사과’ 댓글이 올라왔다. “노무현 대통령도 맛있게 즐기시는 치킨이라는 의미에서 올린 건데 오해하셨다니 죄송하다”고 해명한 것이다. ‘일베 냄새’를 의심하고 있는 분위기에 얹어진 이 사과는 기름을 끼얹은 효과를 내고 말았다. 여론은 폭발직전 수위로 과열됐다. 결국 해당 게시물과 네네치킨 경기서부지사 페이지 자체가 삭제됐다.

현재 네네치킨 본사 페이스북과 홈페이지는 ‘사과 모드’로 전환된 상태다. 특히 홈페이지의 경우 접속 첫 화면 전체가 사과 메시지로 채워져 있다. 대표이사 및 임직원 일동 명의로 사과문이 올라와 있는 걸 보면 네네치킨 측도 사태의 심각성을 충분히 인지하고 있는 것으로 보인다.

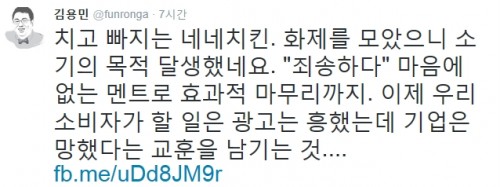

문제는 이와 같은 상황을 ‘적당하지 않게’ 이어가려는 움직임이다. 나꼼수 멤버였던 김용민 시사평론가는 자신의 페이스북에 “이제 우리 소비자가 할 일은 광고는 흥했는데 기업은 망했다는 교훈을 남기는 것. 네네치킨, 앞으로 일베 정모 때나 닭 튀겨라. 꼭 그렇게 되도록 해 주마”라며 불매운동을 제안하는 뉘앙스의 글을 썼다. 현재 이 글은 삭제된 상태지만 온라인상에서 ‘네네치킨을 먹지 않겠다’는 말은 이미 흔해졌다.

|

||

| ▲ 현재 이 글은 삭제된 상태지만 온라인상에서 ‘네네치킨을 먹지 않겠다’는 말은 이미 흔해졌다. /사진=김용민 트위터 | ||

말단 관리자의 작은 실수가 기업 전체의 문제로 비화되는 경우는 결코 드물지 않다. 실제사건을 극중에 즐겨 반영하는 미국 드라마 ‘뉴스룸’에도 유사한 설정이 등장한 바 있다. 극중 방송사 ACN의 트위터 관리자는 보스턴 마라톤 테러사건을 언급하며 “공화당이 기뻐할 것”이라고 트윗했다가 여론의 질타를 받는다.

엄청난 논란이 일었음에도 불구하고 사태는 해당 관리자가 퇴사를 하는 선에서 정리됐다. ACN에 대한 비난이 계속 이어지지도 않았다. 그런데 한국에선 왜 사태가 길어질 조짐을 보이는 걸까.

미국에선 드라마에서도 안 일어나는 일이 한국에서 실제로 일어나는 이유는 ‘일베’라는 미묘한 소재 때문이다. 대한민국의 유일한 보수 성향(으로 알려진) 커뮤니티이기 때문에 정치성향이 뚜렷한 사람들은 일베에 객관적이기 힘들다. 긍정 혹은 부정의 색안경을 끼고 이 문제에 접근하는 것이다.

한 가지 짚어야 할 점은 이번 사건에 대해 ‘그 사진이 뭐가 문제냐’는 반응을 보이는 것이 보수에도 일베에도 네네치킨에도 전혀 도움이 안 될 것이라는 사실이다. 사태를 장기화시키고 반감만 키울 뿐이다. 잔뜩 화가 나 있는 사람을 설득한다는 건 생각보다 어려운 일이다. 일단 진정만 시켜도 성공인 경우가 많다. 자신의 정치성향을 드러내는 것도 부디 ‘적당히’ 할 일이다.

이번 사태에서 적당하지 않아도 될 단 한 가지가 있다면 네네치킨의 사과다. 그 진솔함에서 있어서만큼은 ‘적당히’라는 말을 잊어도 될 것 같다. 부적절한 사진을 올린 관리자에 대해 어떤 조치를 취했는지에 대해서도 명확히 밝힐 필요가 있다. 비록 초기대응에서 여러 가지 아쉬운 점을 노출했지만, 지금이라도 기업 전체 이미지가 타격을 입고 불매운동으로 수많은 프랜차이즈 점주들이 피해를 보는 상황은 막아야 할 것이다.

그런 과정을 거쳐 소비자들의 분노도 적당한 선에서 마무리 되었으면 좋겠다. 이번 사건으로 네네치킨을 불매한다 해서 뒤틀린 정의가 바로 세워지는 건 아니다. 이준석 새누리당 혁신위원회 위원장도 잘 지적했듯 죄 없는 체인점 업주들만 피해를 뒤집어 쓸 뿐이다.

그나마 손님 눈치를 봐야 하는 ‘기업’이니까 이렇게 안절부절 못하면서 사과도 하는 거라고 연민의 시선으로 적당히 보듬어 주면 어떨까. 남아있는 분노는 더 심한 잘못을 하고도 결코 사과하지 않는 사람들에게 돌려도 충분할 것 같다. [미디어펜=이원우 기자]