문재인 생활임금제, 서민복지 가면 쓴 망국적 포퓰리즘

|

||

| ▲ 여명 한국대학생포럼 회장 | ||

생활임금제를 간단하게 요약하면 저소득층 가정이 최소한의 ‘인간다운 삶’을 영위할 수 있게끔 해당 가장의 소득 수준을 높여 준다는 제도이다. 그리고 그 기저에는 가계 소득수준이 경제 성장을 이끌어낼 수 있다는 ‘잘못 된’ 경제 상식이 자리 잡고 있다. 더욱 안타까운 사실은 문재인 대표가 생활임금제를 전면에 내세우면서 ‘인간으로서의 존엄을 유지할 수 있는 역할은 정치의 영역이다’라며 전형적인 ‘정치 만능론’을 주장하고 있다는 점이다.

새민련은 생활임금제의 전국적인 확산을 위해 당내 ‘생활임금 추진단’을 출범시켰다. 이미 남경필 도지사의 경기도와 박원순 시장의 서울시에서는 이를 도입해 관공서 수준에서 시행하고 있다. 이에 따라 지자체의 해당 근로자들은 2014년 기준 최저임금인 108만 8000원 보다 20-28%가량 많은 월급을 받고 있다.

정치가 국민의 삶을 바꾸어 놓을 수 있나

우선 문재인 대표의 ‘국민의 존엄을 지켜주어야 할 정치’라는 말에 딴지를 걸어보고 싶다. 정치가 국민의 삶을 바꾸어 놓을 수 있을까. 대개는 안 좋은 쪽으로 ‘그러하다.’ 정치는 ‘법’을 만들어내고 각종 ‘제도’와 ‘규제’들을 양산한다. 국민들은 그 틀에 행동양식을 맞출 수밖에 없다. 철학도, 치밀한 정책적 고민도 없이 섣부른 ‘복지국가’의 길을 택했던 남미 국가들의 몰락이 앞서 있었다. 최근에는 신들의 나라이자 서양 정신문명의 원류인 그리스는 ‘나쁜 정치’가 국민의 삶을 안 좋은 쪽으로 바꿔놓을 수 있다는 것을 몸소 보여주었다.

생활임금제가 ‘저소득층 가정에 대한 지원’인 것처럼 홍보 되고 있다. 독일 이야기를 조금 해보자. 독일의 사회보장제도는 기독교민주주의 철학이 정책의 기반을 이룬다. 대부분의 복지국가들이 개별 개인에게 투입하는 ‘보편적 복지’를 시행하고 있는 것과는 다르게, 독일에서의 복지 제도는 ‘가정’이라는 공동체를 유지할 수 있게끔 하는 데에 초점을 맞춘다. 주로 연금 형식이며 ‘소득 대체율’이 매우 높다. 가정 내에서 생계를 책임지던 가장이 실업 상태가 되어도 그 공동체가 원래의 생활을 유지할 수 있도록 생계지원을 하는 것이다. ‘가정’이라는 ‘공동체’가 모여서 ‘사회’를 이루기 때문에 사회의 기본 단위인 ‘가정’의 몰락을 방지한다는 것이 근본 철학이다.

그러나 문재인 대표가 밀고 있는 이 ‘생활임금제’라는 것은 결국 “최저임금 올려주자”의 다른 표현이다. ‘각 가정이 가장이 벌어오는 소득으로 최소한의 문화를 누릴 수 있게끔 하는 삶’을 얘기하고 있지만 각각의 가구가 소득을 어디에 얼마를 써왔는지에 대한 치밀한 정책 조사도 없이, 그렇다고 공동체 단위 복지에 대한 철학도 없이 그저 총선 준비를 위한 좋은 ‘떡밥’ 정도로 생각하고 있는 것이다.

게다가 최준선 성균관대 법학전문대학원 교수에 따르면 생활임금제는 ‘최저임금의 이원화’를 낳는다. 생활임금제를 시행하고 있는 지자체 용역노동자의 최저임금은 높고, 민간 근로자의 최저임금은 그에 비해 낮기 때문에 임금수준의 변화는 결국 민간으로까지 확산된다. 그렇게 되면 최저임금을 올렸을 때 발생하게 되는 문제점들이 증폭되고 만다. 최저임금 상승에 따른 물가상승, 인건비 상승에 따른 노동시장 위축, 그리고 일차적으로 타격을 입을 지자체의 재정건전성.

문재인 대표뿐이 아니다. 대부분의 정치인들은 그래왔다. 필자가 투표를 처음 할 수 있게 된 2010년 지방선거부터 작년 지방선거까지 무상급식, 반값등록금, 그리고 실현은 안됐지만 인기영합주의의 정점이었던 무상버스 공약까지 등장했었다. 복지 정책 재원 마련에 대한 대안 없이, 나라의 재정 상태에 대한 걱정 없이 ‘서민! 서민!’ 하는 구호만 있을 뿐이었다. 한 마디로 ‘나쁜 정치’다. ‘사람이 먼저다’라는 문재인 대표가 서민의 목을 칠 부메랑을 던져 올리고 있다.

그러나, 너무 쉽게 믿어버리는 우리 2030

|

||

| ▲ 지식채널e 가장 높은 조회수를 기록한 룰라 에피소드. 소득 주도 경제성장론을 말하고 있다./사진=EBS 캡처 | ||

|

||

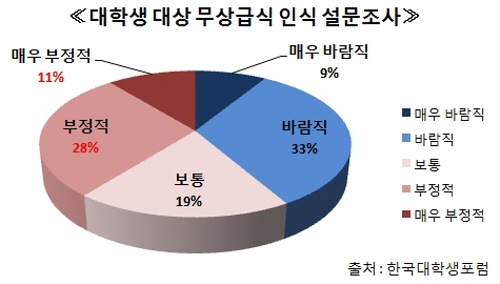

| ▲ 한국대학생포럼 대학생 대상 무상급식 인식 조사결과 | ||

|

||

우리 국민들이 우리도 모르는 사이에 시나브로 ‘노예의 길’에 한 걸음씩 걸어 들어가고 있는 것이다. 거짓말이 계속 되면 국민들은 정말로 그러한 허울들을 믿게 된다. 물리적으로 불가능한 현실을 외면하게 된다는 것이다.

좋든 싫든 국민의 삶에 직접적으로 영향을 미치는 것이 정치이다. 우파정당이라는 새누리당에 보수주의에 대한 철학이 없는 기회주의자가 아닌, 시장경제와 자유민주주의적 가치를 이해하는 정치인들이 많아져 소위 ‘진보’라 하는 정당이 입법하는 반시장경제적·반자유민주적 법안들을 제지해야 한다. 그리고 그 힘은 똑똑한 국민들의 투표함에 있다는 것을 기억하자. /여명 한국대학생포럼6기 회장·숙명여자대학 정치외교4