6·25는 ‘전쟁’이 아닌 ‘침략’으로 시작됐다

| 자유경제원(원장 현진권)은 <우남 이승만 제자리 찾기 프로젝트 : 이승만에 드리워진 7가지 누명과 진실>이라는 주제로 연속토론회를 개최하고 있다. 제2차 토론회는 지난 5월 28일 목요일 오후 “이승만은 6.25가 발발하자 국민을 버리고 제일 먼저 도망쳤다는데?”라는 주제로 진행됐다.

토론자로 참석한 남정욱 교수(숭실대 문예창작학과 겸임교수)는 “6.25와 관련하여 이승만에 입혀진 모략은 피난과 한강교 폭파에 집중된다. 그러나 간과되고 있는 것은 이승만이 어떻게 이 무자비하게 비대칭적인 침략을 역전시켰는가 하는 것이다. 서둘러 미국의 참전을 끌어내고 효율적이고 강경하게 전쟁을 독려한 사실이 훨씬 더 중요하다는 얘기”라고 강조했다. 자유경제원은 5월 13일을 시작으로 9월 10일까지 7차에 걸쳐 토론회를 진행한다. 아래는 남정욱 교수의 토론문 전문이다. [편집자주] |

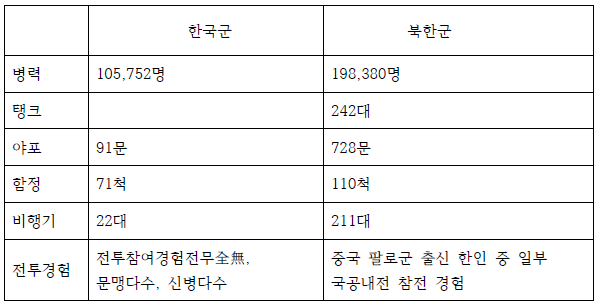

아래는 전쟁 직전 남북한의 군사력을 표로 그린 것이다.

|

||

|

||

| ▲ 남정욱 숭실대 문예창작학과 교수 | ||

1950년 무렵 탱크는 육전의 승부를 결정짓는 가장 강력한 무기였다. 남한군은 단 한 대의 탱크도 가지고 있지 않았다. 비행기는 남한이 22대, 북한이 211대였다. 공중에서의 전력의 우열이란 매우 유동적이고 상대적이기 때문에 절대적인 공중우세가 이론적으로는 있을 수 있으나 실제로는 거의 있을 수 없다는 견해에 의해서 오늘날에는 제공권이라는 용어 대신에 ‘공중우세’라는 용어가 일반화되고 있다.

해서 22대 211은 나름 의미가 있는 전력 배치다. 그러나 한국군이 보유한 22대는 모두 연락용 및 훈련용 연습기였다. 한국군은 단 한 기의 전투기도 가지고 있지 않았다. 북한이 보유하고 있던 항공기는 211대였는데 이중 170대가 전투기였다. 제공권 확보 제로였다는 얘기다. 전쟁에서 각 개인의 참전 경험은 전투력을 가늠하는 기본 척도다. 한국군은 전무했다. 북한군은 중공과 소련에서 전투를 치룬 부대들이 그대로 배속되었다. 단 한 부문에서도 한국군은 대등하지 못했다. 필패가 확실한 전쟁이었다.

미국의 참전이 침략을 바로 전쟁을 만든 것도 아니다. 7월 2일 400명의 미군 부대 1진이 일본 사세보에서 출발, 부산에 도착하였다. 그들은 ‘전투’를 하러 온 것이 아니었다. 7월 9일 트루먼 대통령은 6.25를 이렇게 규정한다. “이것은 전쟁이 아니다. 이것은 경찰 행위에 지나지 않는다.” 적을 섬멸하는 것이 목표가 아니라 ‘견제’하는 것이 목표였다. 트루먼의 관심사는 이 전쟁이 3차 대전으로 확대되지 않도록 하는 것뿐이었다.

부산에 상륙한 미군 부대는 자신들의 임무가 전쟁을 치르는 것이 아니라 침략자들에 대한 ‘경찰 행위’를 하는 것으로 이해하고 있었다. 그들은 미군 군복만 보아도 즉 미국이 참전했다는 사실만으로도 침략자들이 38선을 넘어 도주할 것으로 예측하고 있었다. 이들은 7월 5일 평택 사수를 명령받는다. 비가 억수같이 쏟아지는 가운데 북한군이 33대의 T-34탱크를 앞세우고 평택으로 진입한다.

|

||

| ▲ 전세를 역전시켜 대한민국을 구한 것이 옳은가 사소한 명분에 사로잡혀 잃어서는 안 되는 것을 내주는 것이 타당한가. 종전 직후부터 시작된 남한 좌익들의 공세는 전쟁의 성격과 승부가 아니라 침략 초기 남한 정부의 부실하고 엉성한 대응에 초점이 맞춰져 있었다. 그래서 이것은 ‘사실’의 문제가 아니라 사관(史觀)의 문제인 것이다. /사진=자유경제원 | ||

미군 바주카포의 포탄은 공산군 탱크의 3인치 두께의 장갑에 상처도 내지 못하고 튕겨 나갔다. 탱크들은 가뿐하게 미군 부대를 깔고 지나갔다. 미군 병사들의 소총은 아예 발포되지 않았다.

대부분 먼지로 더럽혀져 있었고 어떤 것들은 조립이 잘못되어 있었다. 미군은 멀쩡한 사람보다 부상자가 많은 상태로 안성으로 퇴각했다. 이렇게 미군 제 34보병 연대 제1대대와 공산군의 최초 대전은 끝났다.

한국군과 미군은 3주 동안 어떤 진지도 사흘 이상 확보하지 못했다. 최악의 상황, 완전한 참패로부터 벗어날 수 있었던 이유는 크게 세 가지다. 하나는 북한군 지도부의 오판이다. 그들은 전쟁이 빨리 종결될 것으로 믿었고 병참에 허술했다. 심지어 남한의 농민들이 식량과 물자를 자발적으로 내 놓으리라 생각했다. 농지 개혁이 남한을 살렸다. 농민들은 식량을 제공하는 대신 산에 숨겼다. 둘은 제 1한강교 폭파다.

이것이 공산군 탱크와 중장비의 남쪽으로의 이동을 현저하게 둔화시켰다. 잃은 것도 많았다. 철수 명령을 받지 못한 상태에서 전투를 벌이던 한국군의 퇴로가 차단되어 총병력의 절반이 분산되었고 중장비와 차량, 기관총 같은 무기들이 대부분 버려졌다. 민간인 피해도 컸다. 다리를 건너던 800여 명이 폭사했고 미처 피난에 나서지 못한 강북의 시민들은 3개월간 공산 치하에서 고생했다. 셋은 어쨌거나 미군의 군사적 역할이다.

6.25와 관련하여 이승만에 입혀진 모략은 피난과 한강교 폭파에 집중된다. 그러나 간과되고 있는 것은 이승만이 어떻게 이 무자비하게 비대칭적인 침략을 역전시켰는가 하는 것이다. 서둘러 미국의 참전을 끌어내고 효율적이고 강경하게 전쟁을 독려한 사실이 훨씬 더 중요하다는 얘기다. 그러나 문제를 보는 시각 자체가 남한이 적화되어도 좋았다, 라는 사람들에게는 전쟁의 역전이 중요한 게 아니다.

그들은 이 끔찍한 전황에서도 도덕과 명분을 강요한다. 이들의 논리를 따르자면 이승만은 서울에서 사로잡히거나 사살되어야 맞고 다리는 그대로 두었어야 한다. 이들에게는 다리를 그대로 두었을 경우 초래되는 최악의 상황보다 다리 위에서 폭사한 800여 명의 목숨이 더 소중한 것이다. 그럼 어떻게 되었을까. 이승만 없는 한국군이 전쟁의 중심을 상실한 채 허둥대는 가운데 북한군의 남하는 수월하게 이루어졌을 것이고 미국과의 채널은 여럿으로 분산된 상황에서 적화는 김일성의 예상대로 이루어졌을 것이다.

전세를 역전시켜 대한민국을 구한 것이 옳은가 사소한 명분에 사로잡혀 잃어서는 안 되는 것을 내주는 것이 타당한가. 종전 직후부터 시작된 남한 좌익들의 공세는 전쟁의 성격과 승부가 아니라 침략 초기 남한 정부의 부실하고 엉성한 대응에 초점이 맞춰져 있었다. 그래서 이것은 ‘사실’의 문제가 아니라 사관(史觀)의 문제인 것이다. 논점을 어떻게 극복했는가에 두고 사고하면 가치 판단이 명료해지는.

6월 27일 새벽 이승만은 서울을 빠져나온다. 기차가 대전에 도착했을 무렵 그는 이런 말을 한다. “여보게 나는 평생 처음으로 판단을 잘못했나봐.” 대구에서는 기차를 돌리라고 난리를 쳤다. 기차는 다시 대전으로 간다. 판단을 잘못한 게 아니다. 그렇게 했어야 옳다. 임시 관저인 충남 지사 관저에서 이승만은 무초 미 대사를 만났다.

무초는 전쟁은 이제부터 당신의 전쟁이 아니라 우리의 전쟁이 되었습니다, 라고 말했고 이승만은 안도했다. 그 사실을 국민들에게 알려야 했다. 밤 10시가 넘은 시간 이승만은 유엔과 미국이 우리를 돕기로 했으며 공중과 해상으로 무기와 군수품이 오고 있으니 고생이 되더라도 참고 있으면 적을 물리칠 수 있으니 안심하라는 내용의 연설을 전화통에 대고 읽었다. 서울 중앙 방송국에서는 이것을 녹음하여 방송했다.

문제는 군의 허술한 보고체계였다. 서울을 절대 사수한다는 군의 보고를 이승만은 어느 정도 믿었던 것 같다. 더 많은 사료를 통한 연구가 필요한 부분이다. /남정욱 숭실대학교 문예창작학과 겸임교수